张阿姨的儿子总嘟囔着,明明前段时间指标看着还算平稳,怎么一转眼祥富金融,母亲就开始对着空气说话,甚至认不出最亲的邻居了。那种突如其来的失控感,像一记闷棍打在每个家属心上。我们总以为慢性病就是慢性病,是慢慢来、慢慢恶化的过程,可肝脏这个沉默的“化工厂”一旦失序,它对大脑的“远程攻击”却是如此迅猛而又难防。

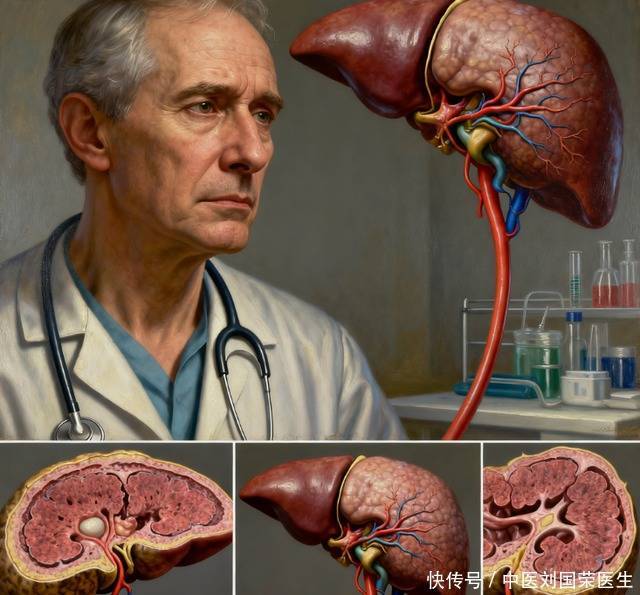

肝坏了很久,脑子怎么现在才被拉出来“集中会诊”?

这些年,肝病的筛查体系似乎总盯着我们血液里那些红色的警报灯,比如转氨酶的数值是否爆表,或者B超里脂肪堆积的程度,这些看得见摸得着的结果自然是核心关注点。可对于肝性脑病(HE)这个“后置型”的威胁,系统性的筛查螺丝总像是松了一点。体检报告上,一个轻微的血氨升高,或者偶尔的嗜睡,往往被轻描淡写地归结为“最近没休息好”或者“年纪大了的正常反应”。

脑袋里到底被什么“脏东西”堵住了?祥富金融

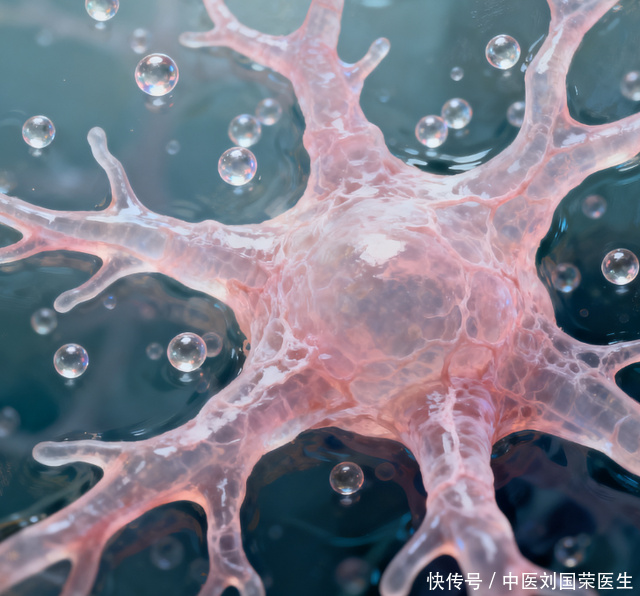

谈起这个病,大家脑子里浮现的首先是失控的肝脏,但真正的麻烦,其实是神经系统内部的“化学反应失衡”。这不是刀子砍进去的急性伤害,而是细微代谢物在血液里悄悄堆积,对中枢神经细胞产生干扰,像是给大脑的神经电信号铺上了一层厚厚的、有阻碍的油腻垫子。这些微小的幕后黑手在肝脏排毒能力下降时趁虚而入,它们影响了某些关键的神经递质和星形胶质细胞的功能平衡,使你的思维不再清晰、反应变慢,从对数字的细微混淆,到后来的天旋地转,这是一个从“嗡嗡作响”到“彻底失灵”的过程,可我们总要等“失灵”了才开始找根源。

定期体检时,漏看的都是哪个环节?

常规的年度体检,就像是用一把粗齿梳子梳理头发,能抓住大块的污垢,却漏掉了发根处的微小炎症。我们惯常依赖的生化指标,很多时候捕捉不到那种缓慢累积的、尚未引起器官功能衰竭的毒素负荷。想象一下,一个慢性乙肝患者,他可能每年都测肝功能,但如果临床医护人员没有将每一次的“轻微嗜睡”或“书写变丑”作为一个信号灯,持续记录和追踪这种神经认知功能轨迹的动态变化,那么这个“漏网之鱼”就会一直潜伏在数据之下。系统性的评估,往往要求我们像侦探一样,挖掘隐藏在正常数值边缘的、更精细的神经电生理或代谢谱,而不是简单地看一眼转氨酶有没有超标。

突然严查,是不是筛查标准变了样?

医学界的共识和指南总是在不停地自我打磨和更新,这本身就是一种进步的体现,而不是对过去的否定。也许最近对肝性脑病的集中核查,并非外部压力突降的结果,而是临床界对既往证据链条的一次强力整合,要求基层医疗机构必须将神经精神症状的早期筛查规范化、标准化纳入日常管理范畴。当整个医疗网络对这类“慢性病并发的神经退行性表现”的重视程度达到一个临界点,就会出现一轮自上而下的流程校准和技术推广,要求大家把以前认为“不痛不痒”的细节,变成必须填写的表格内容。

面对这些沉默的进度条,我们作为患者的亲属,其实比任何人都更应该成为第一个“吹哨人”。病患的细微改变——比如走路姿势的别扭,说话的重复,或是白天总爱打盹——这些点滴的异常祥富金融,才是我们手中最早期、最不受设备限制的“监测数据”。我们不需要理解复杂的生化通路,但我们能够观察到日常的“不对劲”,需要做的就是把这些观察抛给提供照护的医生。当医疗体系的“前瞻性”仍有提升空间时,家属的细心观察就成了连接早期干预和危机爆发之间最重要的那根绳索。请大家信任那些仍在努力优化的流程,更要信任自己对亲人的熟悉感。

联丰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。